お知らせ・最新情報一覧はこちら

お知らせ・最新情報一覧はこちら

診療のご案内

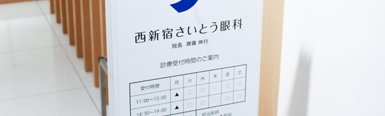

- ※ 日曜/祝日の午後(△)は14:30〜18:00の診療となります。

- ※ 初めて受診される患者様は受付終了30分前までに受診してください。

当院は開設以来土、日、祝日(ゴールデンウィーク、シルバーウィーク、年末年始以外)も休診せず診療をつづけています。医師も固定した眼科専門医師2名で代診の医師もなく責任をもった診療を行ってきました。当院は新宿駅西口から徒歩1分程度と交通の利便性もよく(現在は小田急デパートの工事や新宿西口ロータリーの工事で通行がやや悪くなっていますが小田急ハルクの1階部分や新宿Lタワーを目標に受診していただければ受診しやすいとおもいます。)ご足労なく受診いただけます。火、水、金、土の2時30分からは医師2診療体制になりますのでお待ちになる時間が短くなります。 蛇足かもしれませんが早期発見、早期治療の点で重要な項目を羅列させていただきます。 これまで予防医療に力をいれてまいりました。特に飛蚊症、光視症などの網膜剥離の早期症状に関連した症状の患者様は早期状態で網膜裂孔が発見できれば即日治療し日常生活に負担なく生活できるようこころがけてきました。飛蚊症は病的なものでない場合が多い症状ですが網膜裂孔が発症していた場合にはしだいに進行して視野異常を起こしたり高度の視力障害を起こすことになる場合が少なからずあります。飛蚊症が急に増加したり光視症を急に発症した場合には眼底を周辺まで診察して病変がないことを確認することが重要です。網膜剥離が進行した場合には総合病院に入院し眼科としては最も大変な手術を受けることになります。手術後も視野の欠損が残ったり高度の視力障害が治癒しない場合もあります。健診にたとえるなら無症状の時胃カメラの検査を受けポリープが見つかった場合切除しがん細胞が見つかれば多くの場合手術もせず治癒してしまう場合が多いと思われますが腹部に何らかの症状が発症してから胃カメラを行いがん細胞が発見された場合には周辺の臓器にがん細胞が浸潤したり他の臓器に転移して大手術を行っても死に至る場合が多いのと似た現象で病気は早期発見早期治療が重要です。 失明疾患の1位は緑内障、2位は糖尿病網膜症、3位は網膜色素変性症、4位は加齢黄斑変性症(調査した年代により変化します)とされていますが緑内障が1位の理由にはほとんどの緑内障が正常眼圧緑内障であり自覚症状がなくゆっくりと進行するタイプの型だからです。症状を自覚した場合は末期のもので薬や手術による治療を行ってもやがて失明します。(緑内障は強い眼の痛みを伴い急激し視力が低下する急性閉塞隅角緑内障と正常眼圧緑内障などのように長期にわたって視力が維持される2つのタイプに大きく分類されますが、急性閉塞隅角緑内障の場合は症状が激烈なため放置する患者様はいないでしょう。そのためすぐに総合病院を受診しレーザー治療、緑内障手術、水晶体再建術などでまず治癒します。急性閉塞隅角緑内障の場合は眼内の水が静脈に流れ出る部位でせき止められたため発症するものなので手術で水の流れを正常化させれば治癒します。(私が勤務医だった20年の間にこの状態で失明した患者様は1名もいませんでした。)正常眼圧緑内障は初期の場合自覚症状はありませんが確実にゆっくりと進行していきます。この場合の視神経が脆弱な体質の患者様が加齢現象により視神経線維層がゆっくりと減少し自覚症状なしに進行していきます。早期の場合は点眼薬で予防できる場合が多いのですが自覚症状がないため途中で点眼薬の使用を中止してしまう患者様が多くいらっしゃいます。一度消失した視神経は再生させることはできませんのでこの病態で末期になった患者様は手術を行ってもいずれ失明します。(正常眼圧緑内障の手術は視神経を再生する手術ではなく眼内の水を外に流してできるだけ眼圧を低くするための手術で根本的な手術ではありませんので視力の長期維持は困難で最後は失明にいたります。)繰り返しになるかもしれませんが緑内障はすべて手術で治癒すると考えている患者様が多くいらっしゃるようにおもわれますが現代の医学では神経の再生は不可能なので正常眼圧緑内障の治療は早期発見と点眼薬の持続的投与が重要です。したがって早期発見のため30歳台くらいから症状がなくても眼圧、眼底(眼底の検査は散瞳薬を用いなくても視神経乳頭と周辺の色調を見るだけで検査ができます。)できれば三次元眼底検査装置OCTをもちいた検査、状態によっては静的量的視野検査をうければ早期から緑内障の発見ができ極端かもしれませんが一生緑内障による失明が予防できる可能性があります。 3位の網膜色素変性症には現在治療法はありません。 4位の糖尿病網膜症は糖尿病の眼合併症で1,単純糖尿病網膜症2,増殖前糖尿病網膜症3,増殖糖尿病網膜症に分類できますに分類できます。1,単純糖尿病網膜症は通常、黄斑浮腫を発症しない限り症状はありません。黄斑浮腫には局所性とびまん性がありますが局所性でも自覚症状のない患者様もいます。いずれも3次元画像解析装置(OCT)を用いれば簡単に診断できます。2,増殖前糖尿病網膜症になりますと網膜光凝固治療が必要になり3,増殖糖尿病網膜症になりますと網膜光凝固治療や硝子体手術が必要になってきます。 ほとんどの場合単純糖尿病網膜症から始まり進行していくので内科の先生の糖尿病のコントロール状態と連携していくことが重要で当院も眼糖尿病学会の糖尿病眼手帳を用い内科の先生との連携をはかっています。糖尿病眼手帳は患者様にお渡しご自分の眼の状態と手帳に網膜症の内容が細かく記載されているのでお役にたてるかと存じます。 4位の加齢黄斑変性症は大きく分けて萎縮型と新生血管型に分類できます。萎縮型は進行することはあまりありませんが治療法もありません。新生血管型は現在完全な治療法はありませんが治療法はかなり進歩してきており眼内にVEGF阻害剤を注入することで飛躍的に失明予防が可能になってきています。(診断には三次元画像解析装置OCTがひつようです) 以上早期発見が重要な疾患をあげましたがやはり自覚的な症状がなくても眼科受診をし眼疾患の早期発見と治療が必要で当院も最新のOCT,網膜光凝固装置、ハンフリーの静的量的視野計を導入し健診面に力をいれています。

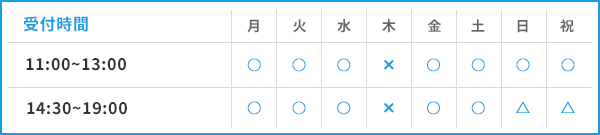

担当医 予定表

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第一診察室 | ||||||

| 11:00~13:00 | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 休 | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) |

| 14:30~18:00 | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | |

| 18:00~19:00 | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | 齊藤(伸) | |

| 第二診察室 | ||||||

| 18:00~19:00 | 休 | |||||

| 16:00~19:00 | 齊藤(康) | 齊藤(康) | 齊藤(康) | 齊藤(康) | ||

| 第一診察室 | |

|---|---|

| 11:00~13:00 | 齊藤(伸) |

| 14:30~18:00 | 齊藤(伸) |

火 水 金 土の16:00~19:00は第一診察室、第二診察室と医師2名による2診制

飛蚊症や光視症には最新の網膜光凝固装置で

早期のレーザー治療を。

最近黒い点のようなモヤモヤが見えませんか。このような症状を飛蚊症といいます。

また時々、光が走って見える事はありませんか。このような症状を光視症といいます。

これらの症状は網膜が破れた時(網膜裂孔)に発症する事もあり一度眼底の精密検査を受けることをお勧めします。早期に網膜裂孔が見つかった場合は当院の網膜光凝固装置 により簡単に治療することができます。もし網膜裂孔を放置しますと網膜剥離を発症し後に強度の視力障害を生じることがあります。

是非お早めに西新宿さいとう眼科で受診していただければと思います。

眼の検診してますか?

眼科ドックで眼病の早期発見、予防を心がけましょう!

当院では、多数の患者様の検診を行ってきた経験を活かし、眼底三次元画像解析装置を導入した、眼の視覚に障害をもたらす眼病を早期に発見し予防する「眼のドック」を行っています。健康診断、人間ドックで視神経乳頭陥凹拡大などで再検査の指示を受けた患者様は早い時期での、西新宿さいとう眼科で受診していただくことをおすすめします。

例を挙げますと、下記のような主たる3つの疾患は早期発見、早期の治療を行なうことで、良好な視覚機能を保つことができます。

-

糖尿病網膜症について

日本の糖尿病網膜症の有病率は糖尿病患者の約15〜40%とされ、日本人の約300万人が糖尿病網膜症にかかっているとされています。その糖尿病網膜症により、年間で 約3000人の失明者がでており、成人失明原因の第2位、60〜74歳では第1位となる怖い眼病です。現在、糖尿病と診断されている患者様は出来る限り早い時期での眼科ドックの受診を推奨します。

-

緑内障

日本人では40歳以上の5%は緑内障を発症しているとの報告があります。 高齢化に伴い緑内障の頻度は増加しており40歳を越えた方は特に自覚的な症状がなくても眼底検査を受ける事をお勧めします。眼底に異常があった場合(視神経乳頭陥凹拡大)は静的量的視野検査を行い緑内障の有無を確認することが重要です。早い時期で眼科医に相談しましょう。

-

加齢黄斑変性症について

網膜で最も重要な部分である黄斑部が変性し強い視力低下を生じる疾患です。視覚障害者手帳交付疾患の第4位にもなっており成人の社会的失明の上位疾患です。近年では高齢者社会になってきていることや生活習慣の欧米化に伴い今後も増加していくことが予想されます。加齢黄斑変性を早期に発見、予防するために、眼底検査や造影検査など眼科検診を受けましょう。

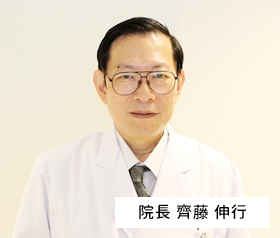

院長ご挨拶すべての患者様にご納得いただける医療のご提供

私は国立大蔵病院(現国立成育医療センター)、荻窪病院などの総合病院で眼科医長、眼科部長として様々な疾患に対処し、手術症例内眼手術5千例以上の執刀、レーザー治療10000例以上を経験してまいりました

(当院では最新の光凝固装置を備えており今日までの経験を生かし治療を行っています)。

この間多数の先生方から御紹介を受け地域の中核病院の眼科責任者として地域に貢献させていただきました。

これらの経験を生かし今後は地域医療の第一線で開業医として患者様一人一人にお役にたてるよう誠意をもって診療に携わらせていただきたいと考えています。

| 年 | 月 | 職歴 |

| 昭和61 | 5 | 東邦大学医学部付属大森病院眼科 入局 |

| 昭和62 | 6 | 長津田厚生総合病院 勤務 |

| 平成1 | 2 | 東邦大学大森病院眼科 助手 |

| 平成3 | 7 | 大森赤十字病院眼科 副部長 |

| 平成3 | 10 | 日本眼科学会専門医 取得 |

| 平成5 | 11 | 医学博士 取得 |

| 平成7 | 4 | 荻窪病院 勤務 |

| 平成13 | 11 | 荻窪病院 眼科医長 |

| 平成30 | 6 | 荻窪病院 退職 |

| 平成30 | 9 | 西新宿さいとう眼科 勤務 |

略歴:東邦大学医学部卒業後昭和61年5月東邦大学医学部附属大森病院眼科学教室(現東邦大学医学部第一眼科)入局、昭和62年6月長津田厚生総合病院勤務、平成1年2月東邦大学大森病院眼科 助手(現在の助教)平成3年大森赤十字病院眼科 副部長、平成3年10月日本眼科学会専門医所得、平成5年11月医学博士所得、平成7年4月荻窪病院勤務、平成13年11月荻窪病院眼科医長 平成30年9月西新宿さいとう眼科勤務 、所属学会 日本眼科学会、日本小児眼科学会

認定医等は医学博士/日本眼科学会認定専門医

所属学会 日本眼科学会/日本小児眼科学会

所属医師会 日本眼科医会/東京都眼科医会

眼科トピックス

眼科トピックス

-

病診連携について

医療の世界では現在病診連携が重要な課題となってきています。クリニックでは重症の患者様の診療には限界があり当院は以前より東京医科大学病院、国立国際医療セ...> 続きはこちら

-

網膜裂孔の発症要因、網膜光凝固術後の注意事項

網膜裂孔(網膜が破れ網膜剥離になる前段階の状態)は近視が中程度以上で網膜が薄い患者様のほうが発症しやすい病気です。近視は度数が強いほど眼球の形が縦長の...> 続きはこちら

-

網膜裂孔についての追加説明

眼科の疾患で重要な内容ですので前回の内容を追加して再度記載させていただきます。最近インターネットにより病気について患者さまの知識は豊富になってきていま...> 続きはこちら

-

網膜剥離について

網膜剥離は放置していると失明に至る怖い病気です。痛みを伴わないで発症するため放置しがちで視野欠損、視力低下が発症しようやく病院を受診する患者様が残念な...> 続きはこちら

-

眼科と健診

会社などの勤務先や年齢によって地域で行われる健診がありますが、眼科の項目の部分で視力、眼圧、眼底検査などが多く施行されています。眼科の疾患は自覚的な症...> 続きはこちら

-

コンタクトレンズの扱いについて

コンタクトレンズは広く普及し気楽に使用できる時代になっています。しかし医薬品医療機器総合機構によりますとコンタクトレンズは高度管理医療機器クラスⅢに分...> 続きはこちら

-

網膜剥離について

網膜剥離には網膜が破れたことに原因がある裂孔原性網膜剥離と網膜が破れないで発症する非裂孔原性網膜剥離があります。裂孔原性網膜剥離は網膜に何らかの原因が...> 続きはこちら

-

緑内障の問題点

緑内障は視神経が次第に減少していき視野欠損などの自覚症状が全くない正常眼圧緑内障が大部分をしめています。健診で視神経乳頭陥凹拡大を指摘された方は眼科に...> 続きはこちら

-

飛蚊症、光視症について

物を見ているときに糸くずの様なものが見え眼を動かすと視線と一緒に動いて見える状態を医学用語で飛蚊症といいます。かたちは無制限で水玉のようだったり輪の様...> 続きはこちら

-

後発白内障と眼内レンズ

以前白内障の手術をしたのに数年後また白内障のように視力低下が発症する場合があります。患者様の中には眼内のカメラのレンズにたとえられる水晶体を手術で完全...> 続きはこちら

-

眼科専門医について

眼科専門医になるためには医学部卒業後、医師国家試験に合格して大学病院の眼科に入局し、日本眼科学会および日本眼科医会の会員になり厚生労働省定める卒後臨床...> 続きはこちら

-

緑内障について(健診、眼科受診の有用性)

緑内障は眼圧が高くらないと発症しないと考えてる方が多いとおもわれます。また視野が狭くならないと心配がいらない疾患であると思われている方も多いようです...> 続きはこちら

-

眼窩蜂巣炎

眼窩蜂巣炎は軽度の場合眼瞼の発赤、腫脹、眼球の痛み、球結膜の充血、浮腫などの症状からはじまりますので放置されることもあります。しかし進行すると眼球の突出...> 続きはこちら

-

コンタクトレンズによる角膜障害

今日コンタクトレンズは幅広い年代の方が使用し生活必需品となっています。各メイカーからさまざまな種類のレンズが開発されていますが基本的に注意事項、角膜障害...> 続きはこちら

-

硝子体出血

突然強い飛蚊症が出現し視力障害も発症した場合は硝子体出血が疑がわれます。(軽度の場合は飛蚊症程度しか感じられない場合もあります)硝子体とは虹彩より後ろの...> 続きはこちら

-

視神経管骨折

眼球から得られた視覚情報を視神経と通じて我々は物体を認識しています。視神経は頭蓋内に入るとき視神経管と呼ばれる細い管を通りますがこの視神経管が損傷したり...> 続きはこちら

-

薬と緑内障

さきのお知らせのところにも記載した通り、緑内障は開放隅角と閉塞隅角の緑内障の二つに大きく分類できます。開放隅角緑内障は大きく分類すると眼圧が20...> 続きはこちら

-

白内障について

水晶体が濁った状態を白内障といいます。よく診察中に私は白内障でしょうかと聞かれることがありますが白内障は微小な水晶体の混濁があっても白内障と診断できるた...> 続きはこちら

-

その他の緑内障の種類

続発緑内障の種類緑内障は原発開放隅角緑内障と原発閉塞隅角緑内障が代表的なものですがその他に続発緑内障があります。続発緑内障眼の通常の緑内...> 続きはこちら

-

網膜剥離の種類

網膜剥離は眼底の網膜がはがれた状態をいいます。正確には網膜の外側の部分の色素上皮から剥がれた状態を網膜剥離といいます。大まかに分類すると以下の3...> 続きはこちら

-

失明の原因となる主な疾患

失明の原因となる疾患で1位は緑内障(20,9%)、2位は糖尿病網膜症(19%)、3位は網膜色素変性症(13.5%)、4位は加齢黄色斑変性症(9.3%)と...> 続きはこちら

-

結膜下出血

結膜は瞼の裏に存在する瞼結膜と白目の部分に存在する眼球結膜に分類されます。黒目の部分は角膜と呼ばれており目を正面から見た場合中心に位置する部分で...> 続きはこちら

-

飛蚊症について

目の前に浮遊物が漂って見える状態を医学用語で飛蚊症といいます。形も雲と同じように無制限で蚊が飛んで見えるとはかぎりません。点状、糸くず状...> 続きはこちら

-

コンタクトレンズの眼障害

コンタクトレンズを1年間装用すると10人に1人は何らかのトラブルを経験すると報告されています(実際には自覚的症状が軽度の場合は放置している患者さまも多い...> 続きはこちら

-

自動視野計のバージョンアップ

当院では自動視野計のゴールドスタンダードとして30年間高い信頼性をえてきたハンフリーの視野計を使用してきましたがこのたび最新のハンフリーⅢ800シリーズ...> 続きはこちら

-

成人の眼鏡

成人の眼鏡の目的は小児の眼鏡とは異なり,視機能の発達ではなく,視機能の維持,症状の軽減が目的となります。すなわち,1)屈折異常による視力障害があ...> 続きはこちら

-

眼鏡処方(小児の場合)

日本では屈折異常者の占める割合が高いとされています。学校保険統計調査によると、近年高等学校では視力1.0未満の学生は約60%、視力0.3未満の学生は30...> 続きはこちら

-

乳幼児の視力検査の結果からわかる治療が必要な状態

視力検査の結果から屈折異常が原因で視力が不良の場合は眼鏡が当然必要になります。強度の遠視、乱視、近視、不同視(左右の屈折状態の差が強い状態)では...> 続きはこちら

-

乳幼児の視力検査

乳幼児は本人が見えない、白っぽく見えるなどの視力障害を訴える場合もありますがほとんどの場合御両親が目が合わない、目つきが悪い、頭を斜めにして物をみる、テ...> 続きはこちら

-

眼内に薬剤がはいった場合の角結膜化学的損傷の病態と自分でできる緊急処置

患者様が眼に薬剤などを誤っていれてしまうことはよくあることです。このような状況で発症した眼の障害を角結膜化学的損傷といいます。どのような薬剤が入ったかに...> 続きはこちら

-

緑内障に対してのβ遮断薬治療と心臓疾患の関連性(内因性交感神経刺激様作用(ISA)と膜安定化作用(MSA)の観点から)

β遮断薬の緑内障と心臓疾患について前回説明させていただきましたが今回は内因性交感神経刺激様作用(ISA)と膜安定化作用(MSA)の観点からお話をさせてい...> 続きはこちら

-

正常眼圧緑内障の治療管理

正常眼圧緑内障の患者様は自覚的な症状が初期にはないため放置している場合も多く緑内障は失明する原因疾患の1位になっています。現在人生100年時代とも言...> 続きはこちら

-

緑内障点眼薬としてのβ遮断薬と心臓疾患に対するβ遮断薬の役割

β遮断薬は古くから眼圧下降作用が良好なことから緑内障の治療薬として使用され現在でも第一選択薬の中の1つです。点眼薬は超微量で血管内に移行する量も超微...> 続きはこちら

-

プロスタグランジン関連点眼薬の副作用について

現在緑内障に対して使用する点眼薬はプロスタグランジン関連薬がファーストチョイスとされています。副作用として瞼の色素沈着、睫毛の伸長、眼窩周囲脂肪の消...> 続きはこちら

-

加齢黄斑変性(AMD)について

加齢黄斑変性は2019年の統計によりますとわが国の失明原因の4位になっています。ちなみに1位は緑内障、2位は網膜色素変性症、3位は糖尿病網膜症、5位...> 続きはこちら

-

点眼薬の角膜上皮障害

点眼薬の主剤や防腐剤により角膜上皮障害を起こすことがあります。京都府立医科大学の横井先生の報告では点状表層角膜炎、透過性亢進型角膜上皮障...> 続きはこちら

-

アレルギー性結膜炎による点眼薬の使用回数

アレルギー性結膜炎に対しての点眼薬は薬の種類により大まかに1日に2回使用するタイプと4回使用するタイプに分類できます。これは製薬メーカーが薬を開発す...> 続きはこちら

-

アレルギー性結膜炎の発症要因

アレルギー性結膜炎は大きく分類すると通年性アレルギー性結膜炎と季節性アレルギー性結膜炎、春季カタル、巨大乳頭結膜炎に分類されます。 ...> 続きはこちら

-

前視野緑内障について

緑内障は網膜の視神経が眼圧の影響を受け網膜神経線維層に異常が起き視野検査で異常所見が出た状態をいいます。眼底には脳からでた 視神経の束が眼球に入って...> 続きはこちら

-

緑内障治療薬を長期間使用するための問題点。

緑内障は早期発見ができれば点眼薬で視野および視機能を長期保つことができます。現在では眼圧下降作用が優れていることからプロスタグランジン関連薬(キサラ...> 続きはこちら

-

ドライアイ発症のメカニズムと点眼薬

ドライアイは涙液層破壊時間(BUT)が5秒以下でかつドライアイの症状がある疾患です。ドライアイはパソコンの長時間の使用、コンタクトレンズの長時間の使...> 続きはこちら

-

老眼(老視)

老眼とは加齢現象により眼の調節能力が減少する状態のことをいいます。ほとんどの方(軽度の遠視や眼鏡、コンタクトレンズを使用して遠方視力を矯正している方...> 続きはこちら

-

眼球の両眼運動

眼球は左右別の場所にあるため物体を1つに融像して脳で認識するために左右眼の筋肉を絶妙にあやつることが必要になります。眼球には外眼筋と呼ばれる6つの筋肉が...> 続きはこちら

-

視野検査について

視野を測定することにより網膜から視覚中枢にいたるまでの病変を見つけることができます。単純に眼の病変のみを調べる検査だと思われがちですが視野を測定すること...> 続きはこちら

-

乱視について

乱視は眼の屈折に重要な役割をはたしている角膜のゆがみによって発症します(まれに水晶体に起因した乱視もあります)。乱視についてはかなり誤解した解釈...> 続きはこちら

-

視力検査

視力検査には自覚的検査法と他覚的検査法があり、主として自覚的検査法が行われます。自覚的検査法とは視力表をみて患者様に答えてもらう方法でほとんどの...> 続きはこちら

-

コンタクトレンズについて

近年コンタクトレンズの使用者は急激に増えており、特に若年層への広がりが著しい状態になっています。コンタクトレンズは角膜に密着することから、眼鏡に比較して...> 続きはこちら

-

近視について

以前お知らせのところで最近までの近視の基礎的研究内容を記載させていただきましたが今回はもっと基本的な内容を記載させていただきます。近視はどなたで...> 続きはこちら

-

遠視について

遠視について誤解されている患者様も多いようです。文字どうり遠くのものが眼鏡なしでよく見える状態を遠視と思われている患者様が大多数でしょう。ほとんどの場合...> 続きはこちら

-

眼圧について

眼圧は皆様もよくしってらっしゃるように眼の硬さです(正確には眼球の内圧のことで眼内圧ともいいます)。ボールに例えれば空気が多く入っている状態ではボールが...> 続きはこちら

-

近視進行抑制に関するEBM(根拠に基ずく医療)

近視人口の変動(学童期の近視抑制を中心に説明いたします。)(以前のお知らせで掲載させていただいた内容を川崎医科大学 長谷部先生の論文から引用して詳し...> 続きはこちら

-

眼瞼の腫瘍 (埼玉医科大学 小幡先生の論文から引用)

眼瞼の腫瘍性疾患は日常しばしば見かけます。患者様でも鏡で御自分の顔をみれば異常にすぐ気ずくでしょう。しかし放置しよいか治療が必要なのかは御自分で判断せず...> 続きはこちら

-

糖尿病網膜症のよく使用される分類

糖尿病網膜症は本ホームページでも記載してあるとうり失明する疾患の中で上位に位置する病変です。VEGF阻害剤を眼内に注射する治療法が確立してから視覚障害原...> 続きはこちら

-

プロスタグランジン関連薬(PG関連薬)の問題点

現在、緑内障の治療薬としてPG関連薬が眼圧下降効果がすぐれている点からファーストチョイスとなっています。しかし、充血、眼瞼周囲の色素沈着、虹彩色素沈着、...> 続きはこちら

-

洗眼について

洗濯している時洗剤が目に入った、浴槽のそうじをしているとき洗浄用の薬物が目に入ったなどで眼痛が発症し眼科を受診される方は多くいらっしゃいます。日常生活に...> 続きはこちら

-

近視の進行予防の検討

新生児から成人になるまで眼球はしだい発育していきます。眼球に画像としての光が角膜、水晶体をとうり眼底に焦点が合いものを見ることができます。小児の近視の進...> 続きはこちら

-

開放隅角緑内障の原因と治療

開放隅角緑内障は眼圧が高い、もしくは眼圧が正常であっても視神経が普通の人より弱いことで視神経が正常の眼圧に対してでも耐えられず減少し視野異常が発症する病...> 続きはこちら

-

点眼薬と防腐剤

点眼薬内に細菌が増殖しないように抗菌剤をのぞいてほとんどの点眼薬には防腐剤が含まれています。ただ点眼薬に使用されている防腐剤は点眼しても危険性のない...> 続きはこちら

-

結膜炎は1年中発症します。

汗が眼に入ったり、プールなどで細菌感染やウィルス感染(はやり目などとよばれている流行性角結膜炎、プール熱とよばれているいんとう結膜炎)などにより結膜炎を...> 続きはこちら

-

コンタクトレンズと点眼薬

コンタクトレンズと点眼薬:コンタクトレンズを使用している方の中にはコンタクトレンズ使用時の点眼薬の使用法にとまどいを感じている方も多いと思います。ワンデ...> 続きはこちら

-

身体障害者(眼科)基準について

高度な視力障害(視力とは最高に矯正した見え方での数値で眼鏡等使用しない裸眼視力のことではありません)や視野欠損がありますと身体障害者として認定されます。...> 続きはこちら

-

視覚障害と白杖

視覚障害者は法律で白杖を使用することが定められています。また、車の運転手は白杖を使用している方が歩行しているときは安全確認をして、通行を妨げてはいけない...> 続きはこちら

-

スギ花粉症の対策について

NPOによりますと春に飛散するスギの花粉量は、前年夏の気象と前年春の花粉の飛散量に大きな影響を受けます。日照時間が長く気温が高いほど飛散量が増えます。ま...> 続きはこちら

-

2017年度のスギ花粉飛散量と飛散開始日の予測

2017年の飛散量は全国平均では約5,000個/cm2と予測されていますが患者さんへの警戒レベルとされている2,000個/cm2を下回る地域はごく一部で...> 続きはこちら

-

スギ花粉症の対策

花粉症が始まる約2週間前から抗アレルギー薬を使用する(初期療法)と花粉症の時期に症状の発症を遅らせたり花粉症の症状を軽くすることができます。関東地方のス...> 続きはこちら

-

これからの季節はしだいに紫外線量が増加していきます。

特に4月頃から急激に増加し7月頃ピークとなります。紫外線は角膜、水晶体に障害を与えることがよくしられていますが、眼底の黄斑部に影響を及ぼし加齢黄斑変性症...> 続きはこちら